В беседе с ветеранами эпоха возрождается

Герой сегодняшней публикации в особом представлении не нуждается: Лидия Леонтьевна Ковалева – педагог-ветеран, член Президиума и лекторской группы районного совета ветеранов, участник хора ветеранов «Истоки».

Семья ее матери трижды подвергалась гонениям

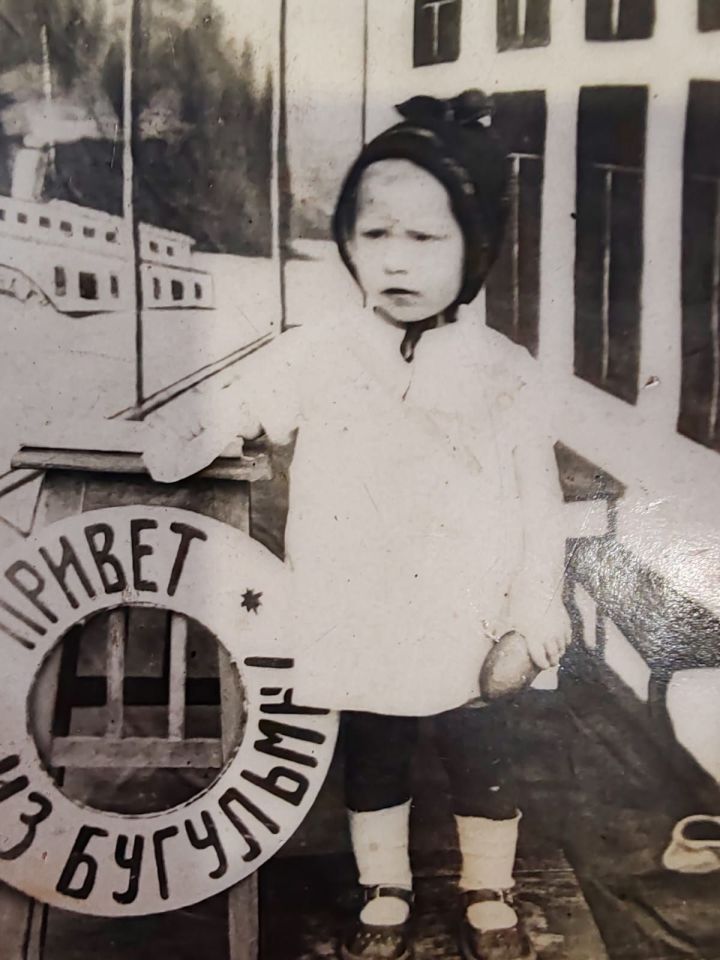

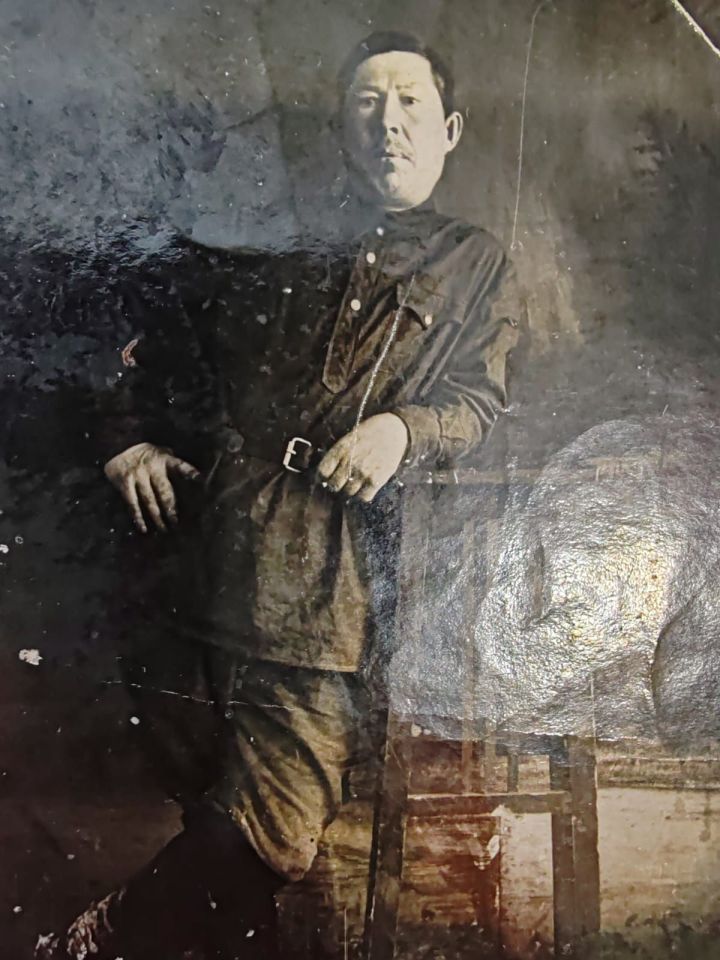

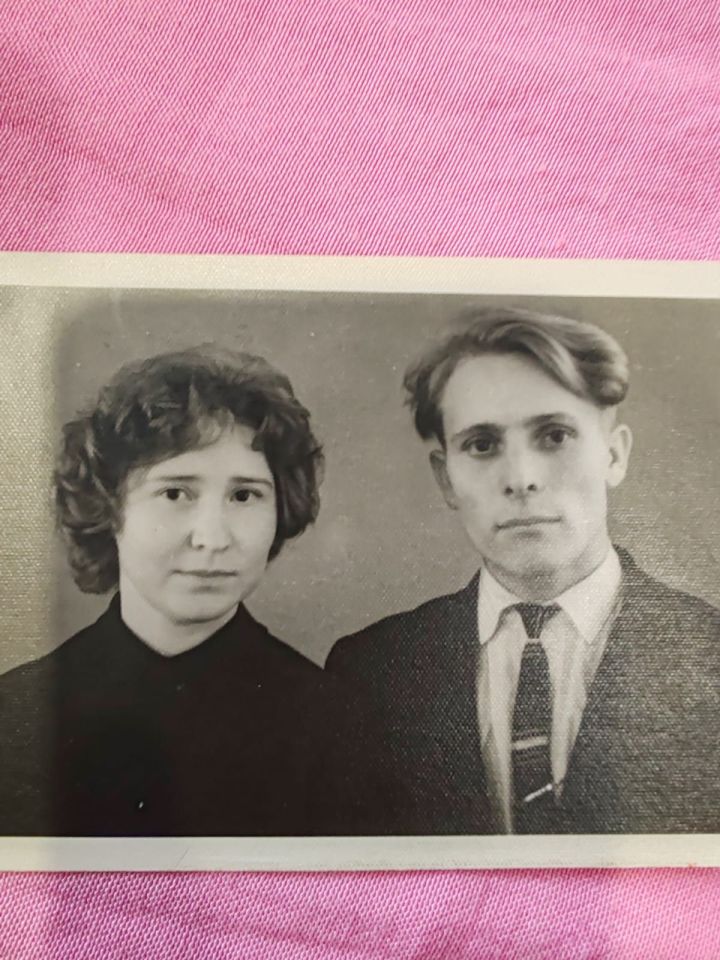

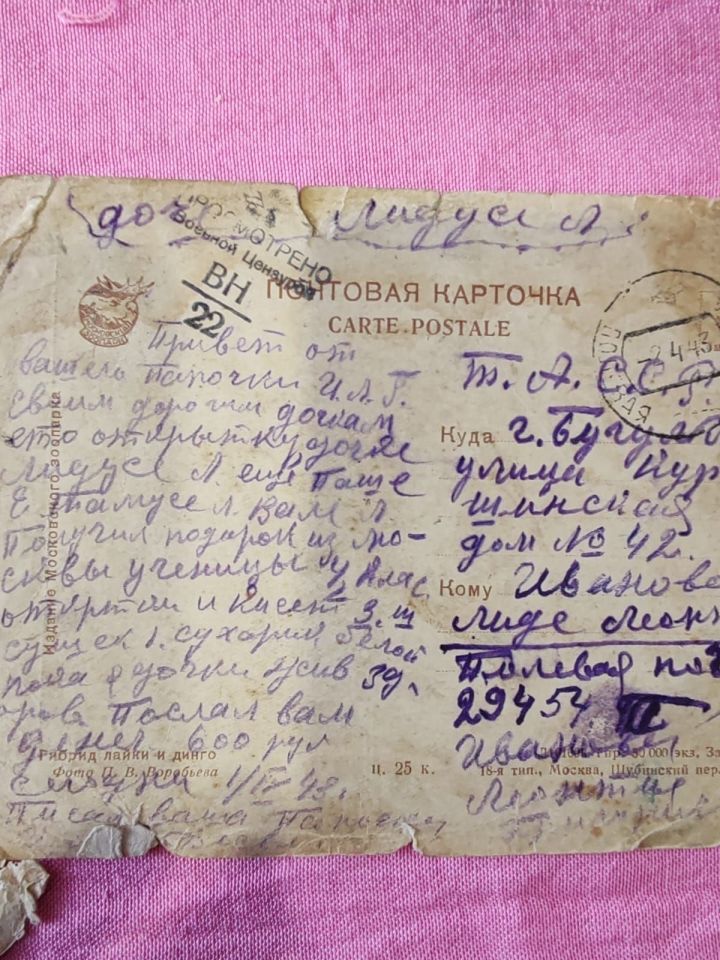

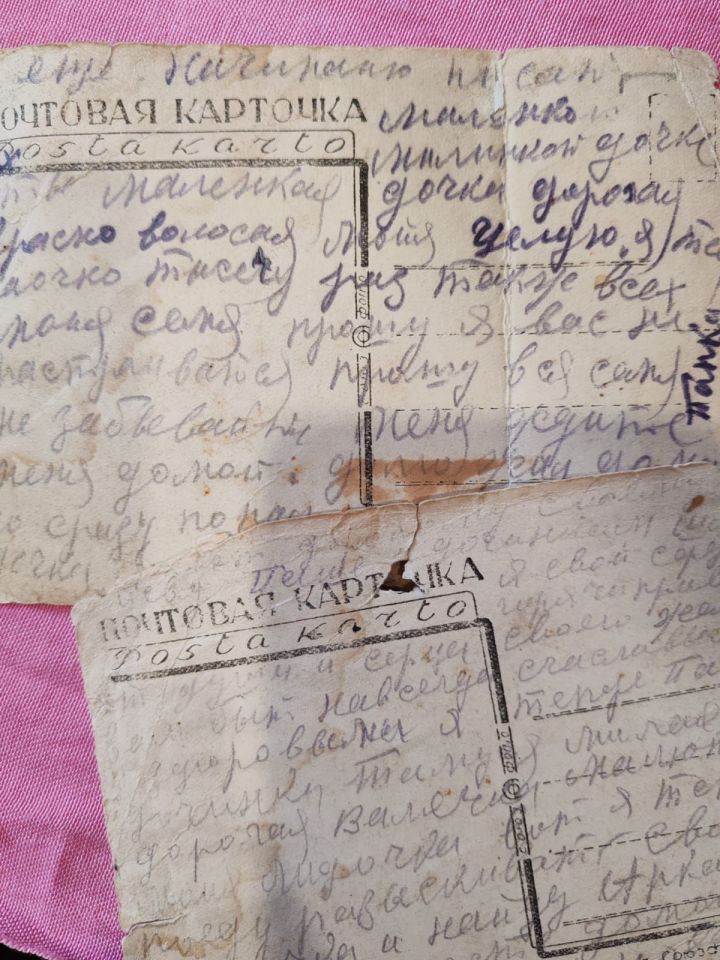

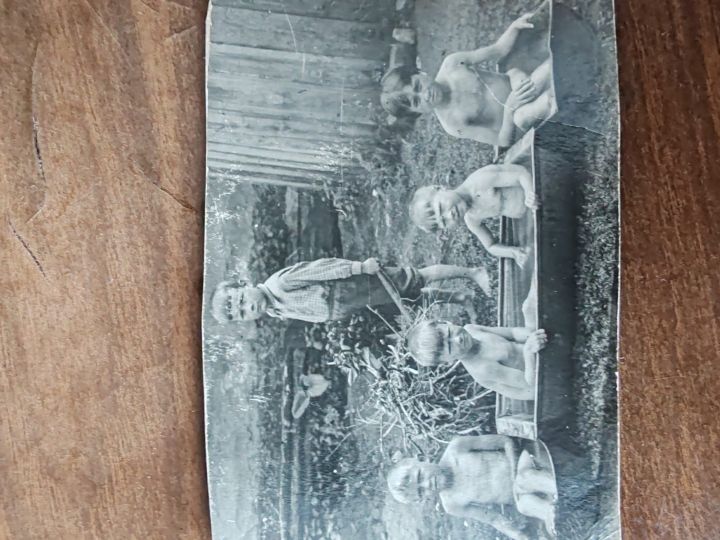

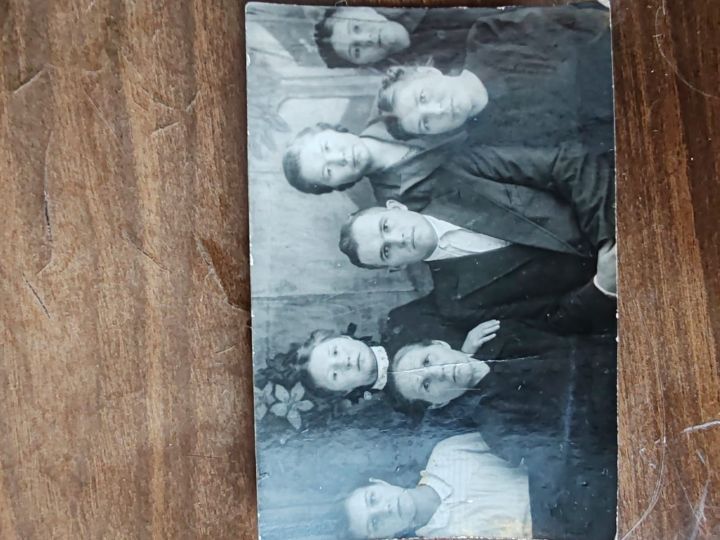

Согласись, читатель, каждый из нас подобен неиссякаемому источнику, который, если черпнуть глубже, выдаст из недр саму суть и природу человека. Вот и в случае с героиней повествования, дело обстоит именно так. Лидие Ковалевой - 86 лет. В прошлом она преподавала русский язык и литературу в Уруссинской железнодорожной школе №79 (ныне ЦДТ). Здесь же учителем математики, а в дальнейшем директором школы работал ее муж, Петр Николаевич Ковалев. Кстати, он писал неплохие стихи, которые в свое время печатались в районной газете. К сожалению, он рановато ушел из жизни. Однако наш сегодняшний разговор не столько о них, сколько об их корнях. В рамках предстоящего празднования 80-летия Великой Победы мы, журналисты, пытаемся зацепиться даже за самое малое, что могут рассказать представители старшего поколения. Итак, отец Лидии Ковалевой – Леонтий Григорьевич Иванов, 1903 года рождения, с началом Великой Отечественной войны был призван на фронт. Короткие письма фронтовика домой, написанные на почтовых открытках, до сих пор хранятся в домашнем архиве Лидии Леонтьевны. Героиня повествования показывает фотокарточку отца. На нас из прошлого смотрит средних лет мужчина в военной форме. На нем – гимнастерка, брюки-галифе и кирзовые сапоги. Мужчина, как мужчина. Между тем, как выяснилось, ему была присуща такая маскулинность, что невольно задаешься вопросом: а такое возможно? Выкрасть себе невесту у… ее первого мужа. Впрочем, обо всем по порядку.

- Наши предки по линии матери родом из Пермского края, - делится воспоминаниями Лидия Леонтьевна. – Отец матери, Егор, – уроженец деревни Малая Сосновка Березовского района Пермского края. Ее дед, отец и дядя были из рода священнослужителей. Дед матери окончил Уральскую духовную семинарию и в свое время в православной церковной иерархии был высоким сановником. Он отправил своих сыновей (Егора, отца моей матери и его брата – кажется, Иваном его звали) в Удмуртию с миссией распространять среди местных жителей-язычников православие. Таким образом отец матери, Егор, оказался в удмуртской деревне Уйвай-Медла Дебесского района. Вскоре он женился на удмуртке Ираиде. Жили, надо полагать, не бедно. Имели крепкое хозяйство. У Егора и Ираиды Силиных народилось семеро детей – Дуня (Евдокия), Праскева (мать нашей героини – Прасковья), Толик, Федот, Кристина, Марина и Леня. Маме было тринадцать лет, когда волна гонений на религиозных деятелей докатилась и до их деревни.

Развитие дальнейших событий представить не трудно. Егора в числе других работников церкви убили (погубили, как говорит Лидия Леонтьевна) прямо на привокзальной площади. Под страхом смерти их ночью предали земле религиозные деятели. Сегодня на этом месте высокими кронами «подпирают» Небеса три старые липы – живые свидетели тех кровавых событий. Второго брата Егора этапом отправили в Сибирь – в дороге он умер. Когда представители молодой страны Советов вошли в дом Силиных раскулачивать, Марине было около двух лет, Леня – грудничок. Его отправили в детдом. К этому времени старшая Евдокия была замужем и проживала в соседней деревне. Она забрала себе одну из сестер - Кристину. Смута в политической обстановке была сопряжена еще одним испытанием людей того времени – эпидемией тифа. Мать детей, Ираида, тяжело заболела и вскоре умерла. Зима. В доме – мал мала меньше дети. Боясь подхватить смертельное заболевание, в дом Силиных никто не заходил. Небольшого росточка тринадцатилетняя Паша была вынуждена взять на себя ответственность по захоронению матери. Благо корову и лошадь семье оставили. Но как ее запрячь? Дети вышли в подворье, на Пашу взобрался Федот и запряг лошадь. По заснеженному пути дети свезли мать на кладбище. Тиф не миновал и Пашу, да только молодой организм справился с недугом, она осталась жива.

Сватались многие, но Паше было не до замужества

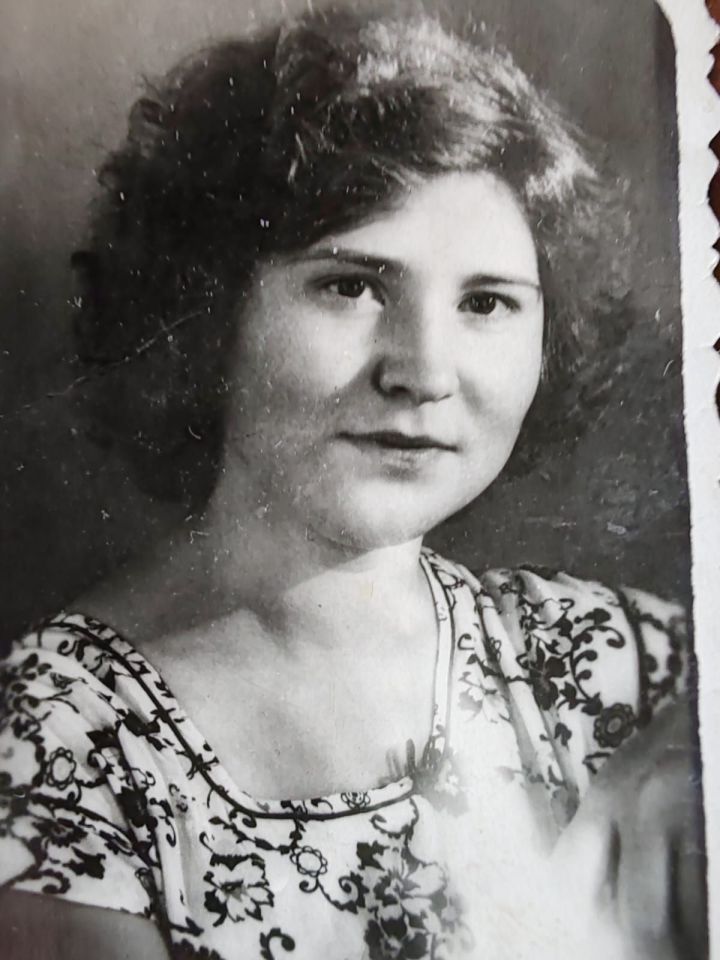

Прасковья слыла первой красавицей на селе. Но печальные события в семье и постоянный страх за младших и за себя не мог не отразиться на характере и поведении девушки. Она отвергала всякие ухаживания со стороны противоположного пола. Как-то она повезла зерно на мельницу. А ее лошадь – вороной конь по кличке Шурка – была крутого нрава. Мустанг, да и только! Вырвался он и понесло его! Хрупкая девушка ловко справилась с норовом животины. Воистину: коня на скаку остановит!.. Собравшиеся на мельнице мужчины аж залюбовались девицей – вся из себя пригожей и донельзя скромной, строгой.

- Мама рассказывала, - говорит Лидия Ковалева, - что тогда у мельницы подошел к ней гусар (кавалерист) из Ижевска. По одному его взгляду было понятно, что глянулась ему девица с бойцовским характером. Все пытал: откуда да чья. Чтобы молодой человек отстал, она назвала чужую деревню – пусть ищет, коли так хочется. Через несколько лет, он вновь увидел ее на вечерке в Уйвай-Медле, и спросил: зачем же ты обманула меня, я искал тебя повсюду. Но и на этот раз она оставалась непреклонной. Не могла она устраивать свою судьбу, надо было поставить на ноги младших братьев, женить их. Женила. В их отчий дом вошли две невестки. Да только одна из них оказалась злой на язык. Заявила как-то, что от нее – «вековухи» - на них может перейти проклятье безбрачья. Тогда мама пошла замуж за первого же, кто посватался. Так она, не испытывая никаких чувств к суженому, переехала в соседнюю деревню Зар-Медла (Заречная-Медла).

То есть все в округе знали историю ее судьбы, многим она запала в душу. Знали и то, что не хотела замуж, не хотела обзаводиться семьей. Но, как говорится, мы предполагаем, а Бог располагает. Через неделю после замужества, Прасковью с мужем пригласили на свадьбу односельчане. Сидят за трапезным столом. Рядом – новоиспеченный муж, напротив – будущий. Молодой человек, Леонтий, как ни старался, не мог взгляда отвести от… теперь уже мужней жены. Ну и Прасковья стыдливо поглядывала на него: мол, побойся Бога – чего сверлить-то глазами! А в те годы был популярен старинный удмуртский танец «Вить парен шудон». Танцующие меняются парами. Когда Леонтий сравнялся с Прасковьей, шепнул ей на ухо: я тебя украду. Следует отметить, обычай красть невест (скорее, по обоюдному согласию молодых) в Удмуртии можно встретить и сегодня. И еще. Язычество среди местных жителей в те годы был развито сильно. Удмурты считали себя частью природы – относились к ней бережно, чтили силу лесных духов, хорошо разбирались в погоде, явлениях природы – вьюге, метели… В один из таких дней, в сильный буран, дверь в дом Прасковьи отворилась, и соседская девчонка звоним голосом позвала: «Тетя Паша!». Прасковья вышла в сени и… «в целости и сохранности» была доставлена в дом нового суженого. Украл-таки ее Леонтий. Ему было 19 лет, Паше – 28. Домашних он предупредил, чтобы ни один волос с молодой жены не упал. Мол, и без того настрадалась она.

Побег в Сибирь

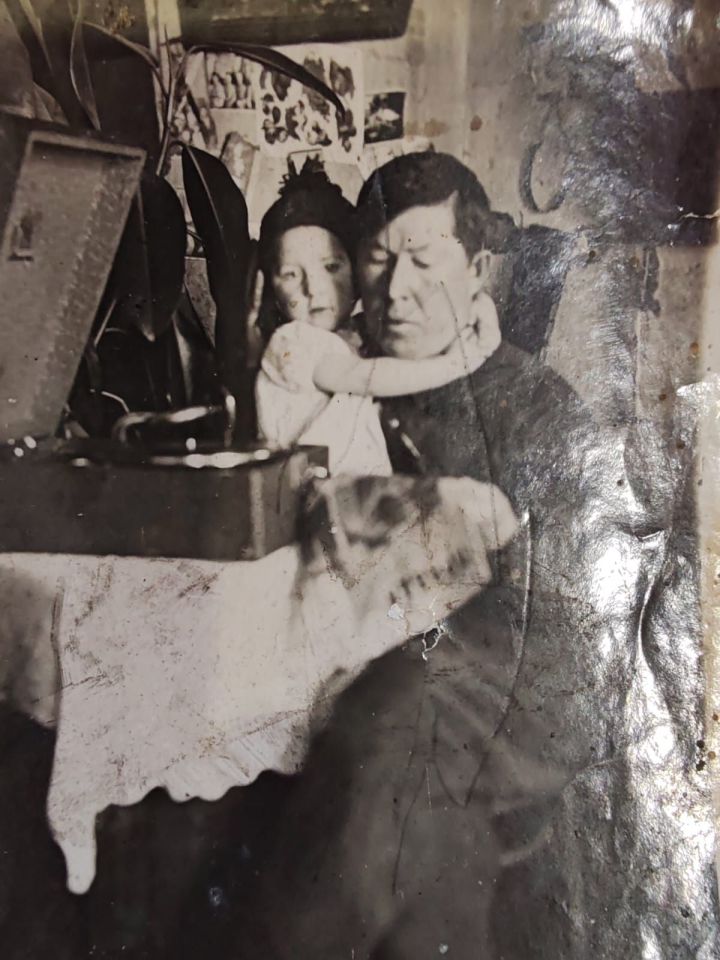

- Мама никогда не вспоминала первого мужа, - продолжает повествование Лидия Леонтьевна. – Даже имени его не произносила. А вот с отцом жили душа в душу. Он обучил ее русскому языку. Он и сам был русским – во всяком случае – по документам. Между собой они общались на удмуртском языке, а с нами, детьми, они говорили на русском. Чтобы легче было социализироваться. Более того, уже в Бугульме мать он записал на курсы ликбеза. Так что мама обучилась грамоте, читала и писала. Будучи фотографом, этому ремеслу отец обучил и мать, а впоследствии – мою старшую сестру Тамару 1924 года рождения. А фотографы в те годы оставались очень востребованными.

Но это случится позже. А пока жизнь продолжалась в доме родителей мужа. Свекор со свекровью к Прасковье относились очень хорошо. Большой труженицей она была. Вставала рано и все по дому успевала. Традиционно здесь же проживали и другие братья с женами. Опять же крепкими хозяйственниками были Ивановы. Поэтому Леонтий, когда отделился от отчего дома, быстро встал на ноги. Построил дом их из тесаного сруба, кладовые и прочие деревянные постройки. Про лошадь и корову и говорить не приходится – как в деревне без них?! Словом, пришли и их раскулачивать. Леонтия упредили и спрятали хорошие знакомые отца. Так что он чудом избежал ссылки и верной гибели. К этому времени было у них двое детей – Аркадий 1922 года рождения и Тамара двумя годами младше него.

- Мать как раз собиралась корову подоить, - делится воспоминаниями Лидия Ковалева. – Маленькая Тамара, как водится, в ожидании парного молочка крутилась возле матери с кружкой. Однако пришедшие раскулачивать люди забрали корову, даже не дав ее подоить. Из дома вынесли все, что можно было забрать. Можно было представить отчаяние матери, которая сызмальства, и не единожды, испытала на себе гонения государственных мужей. Строились, много трудились и опять все забрали. Муж не пойми где – не то живой, не то уже смерть настигла.

Между тем за окном творилось несусветное – метель, вьюга! Вдруг постучали в дверь и все те же знакомые сообщили, чтобы быстрее собиралась. Лошадь, запряженная в сани, готова. Их отвезут на станцию, где они пересядут в поезд. Там им помогут. Такое проделать можно было только в метель, когда на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. Иначе «всевидящее око» не допустило бы побега. Прасковья с двумя малыми детьми ехала в Сибирь. Ей предстояло преодолеть путь через Новосибирск до железнодорожной станции Козулька. Здесь проживал брат Прасковьи, Федот, которого она после смерти родителей одна поднимала на ноги. Он с детства был смышленым малым. Выучился на ветеринарного врача, и вот теперь проживал в Сибири и спасал сестру. Оказалось, в соседнем вагоне ехал ее муж, переодетый в старика. Всю дорогу он боялся дать о себе знать. Только перед самой станцией семья воссоединилась.

Отец и брат Аркадий остались на поле брани

В Сибири родилась Валя – вторая сестра Лидии Ковалевой. Но природа Сибири не лучшим образом отразилось на здоровье малышки. Поэтому Ивановы вновь поменяли место жительства. На этот раз приехали в Бугульму. Это было перед самой войной. В 39-м родилась Лида. Казалось бы, вот она – мирная жизнь! Не надо бежать и прятаться. Мать Лидии Леонтьевны устроилась в фотоателье фотографом, отец организовал цех по производству колбасы. Домик небольшой купили. Аркадий хорошо учился в школе, и их четверых друзей из школы направили в город Орджоникидзе Днепропетровской области (на Донбасс, они говорили) – выучиться в техникуме на шахтера.

- Год он проучился, - рассказывает Ковалева. – Весна. Все цветет, природа мягкая. Он написал папе письмо, мол, приезжай посмотреть. Может переедете сюда? В июне 1941 года отец должен был поехать навестить сына. А тут война. И Аркадий в первые же дни войны был мобилизован. Он погиб при освобождении Румынии, за полгода до Победного мая 45-го. Об этом мы узнали спустя много лет. Все эти годы он числился без вести пропавшим. А похоронку на отца мы получили раньше – он погиб 19 июля 1943 года в битве под Москвой. Папа… В памяти и сегодня живы воспоминания, как я сижу на подоконнике, и он мне протягивает морковку. А еще, как с ним на велосипеде едем по городу. В те годы велосипедов мало у кого было. Кстати, велосипед этот, и кое-какой другой скарб, из сеней у нас выкрали. Соседка маме говорит: надо заявить в милицию. На что она ответила: «Значит, им было нужнее».

Лидия училась в седьмом классе, когда она с матерью переехала вначале в Ютазу, а позднее в Уруссу. Дело в том, что за ютазинца, Геннадия Стенникова, вышла замуж ее старшая сестра Тамара. Между нами разница - 16 лет. Когда родился первенец Тамары, мать была вынуждена перебраться к дочери, чтобы нянчиться с внуком. Валентина выучилась на медсестру и работала фельдшером в Ютазинской участковой больнице. Волею судьбы в первый день ее работы она принимала роды сестры Тамары, которая благополучно разродилась вторым ребенком.

Петр Ковалев в детстве жил в оккупации

Замуж Лидия Леонтьевна вышла в 1962 году. Как уже отметили выше, за Петра Николаевича Ковалева. Он был родом из Брянской области. Во время Великой Отечественной войны в его родную деревню Ковалевку вошли немцы. Они поселились в их доме, а семью выгнали в сарай. Как-то маленький Петя носился по двору, его схватил фашист и прижег спину чем-то раскаленным. Этот большой шрам у него остался на всю жизнь. Отец его – портной по профессии, а по призванию – музыкант. Он имел абсолютный слух, играл на скрипке и гармошке. Этот дар передался и сыну, Петру. Уже в Уруссу он играл в духовом оркестре. На танцах, собственно, и познакомились наши герои. Родного брата отца Петра Ковалева немцы повесили за связь с партизанами. Николай Ковалев всегда оставался предельно честным, смелым человеком. Следует отметить, простые люди на брянщине и после войны жили тяжело. Не было вдосталь хлеба. Николай Ковалев, будучи председателем колхоза, не все зерно после уборочной отправил в закрома Родины, а часть раздал голодным колхозникам. За это в 50-е годы был сослан в строящийся рабочий поселок Уруссу. Впоследствии привез сюда и семью. Петр Ковалев как-то заметил жене, мол, только в Уруссу и наелся вдосталь черного хлеба.

Смысловая доминанта повествования

Есть такое высказывание: «Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если – советы, - к друзьям, а если ничего не нужно, иди к родственникам». Наверняка это не россиянин сказал. Но, чего греха таить, думается, сегодня данным советом охотно пользуются многие. А вот о взаимоотношениях между родней и соседями, жившими не в таком и далеком прошлом, можно только позавидовать. Судите сами, Леонид – тот самый, что в грудном возрасте попал в Ижевский детдом, после войны (он также воевал) приехал в Бугульму из Перми забрать сестру Прасковью и Марину (двухлетняя, она вцепилась в подол 13-летней сестры, не дав себя забрать в детдом). Марину с детьми (ее муж, офицер, погиб в первые дни войны) он увез, устроил на завод, в котором работал мастером, помог с жильем… А Прасковья осталась, объяснив это так: «Сын Аркадий пропал без вести. Он вернется домой, а меня нет. Нехорошо». Федот, обосновавшись в Сибири, вызволил преследуемую семью сестры. А сбежать они сумели благодаря хорошим соседям. Наконец друг главы семейства (Осокин) помог перебраться Ивановым в Татарию. Согласитесь, человечность всегда будет сильнее ненависти. Современному поколению впору брать пример с наших предков.

Лидия Ковалева – счастливый человек. Ее корни уцелели от таких невзгод! Продолжением наших героев являются сын Ковалевых – Сергей, внуки Алексей, Егор и внучка Юлия.

Роза АХМАДЕЕВА

Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа

Ютазинская новь

Ютазинская новь

Нет комментариев